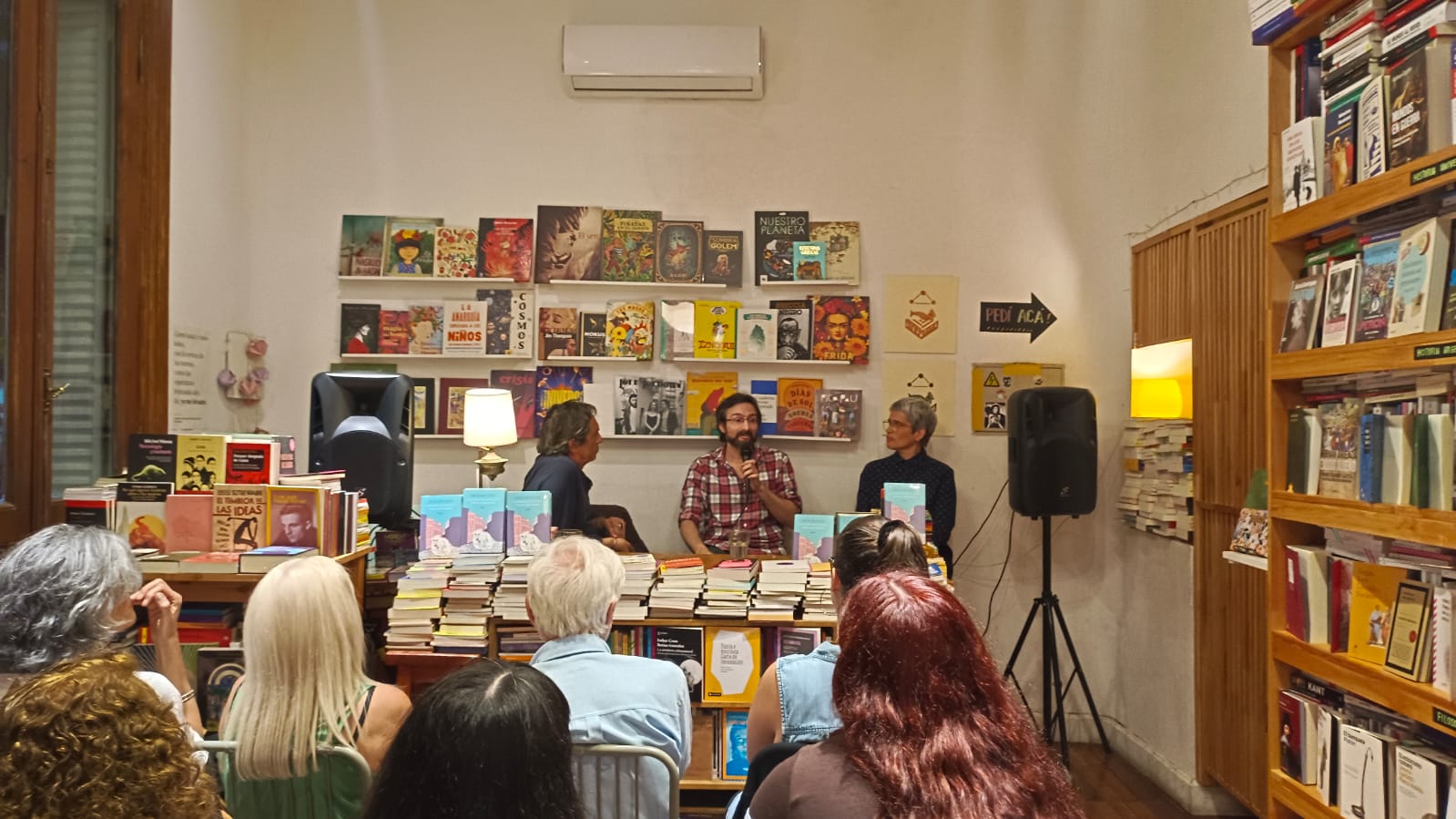

En la Librería Atlántica, en el barrio porteño de Caballito, Matías Battistón presentó su nuevo libro La madre de Beckett tenía un burro, publicado por Emecé. Lo acompañaron en la conversación Guillermo Piro, traductor y escritor, y Ana Ojeda, editora del sello.

La charla, quinta de una serie de presentaciones del autor, mantuvo el tono de un diálogo abierto más que de una exposición formal: una conversación sobre los márgenes, los errores, las versiones, los traductores y los burros que se cuelan en la literatura.

Ana Ojeda abrió el encuentro con una bienvenida breve y agradeció a la librería por el espacio. Recordó que el libro no responde a una estructura argumental clásica: “No hay una trama, o tal vez sí, eso vamos a intentar averiguar durante esta charla”. Presentó luego a Piro y al autor, celebrando el clima informal del evento.

Guillermo Piro inició su intervención hablando de su oficio de traductor y de una experiencia que, según confesó, lo había marcado. Relató que, en un momento de crisis profesional, decidió traducir con un amigo al escritor alemán Arno Schmidt, considerado por algunos “el Joyce alemán” por la complejidad de su prosa. El texto original tenía ochenta notas al pie. “Y pasamos años eliminándolas una a una —contó—, hasta que solo quedó una. Los buenos traductores son enemigos de las notas del traductor, porque esas notas trasladan al lector un problema que debería haber resuelto quien traduce”. Esa experiencia lo llevó a pensar el libro de Battiston como una gran nota al pie: “Me parece —dijo Piro— que este libro es una nota reprimida que creció hasta ocupar todo el cuerpo del texto”. La comparación derivó en una reflexión sobre los textos que expanden sus márgenes, como las digresiones de Borges o las notas de David Foster Wallace. Con ironía, cerró su introducción dirigiéndose al autor: “Mi tesis es que La madre de Beckett tenía un burro nació de una nota al pie reprimida”.

“Básicamente el libro nace de dos cosas… y una de ellas es, efectivamente, una nota al pie”, confirmó Battistón. Explicó que el libro surgió a partir de su trabajo como traductor de Samuel Beckett, figura que atraviesa toda la obra. Beckett, recordó, no solo es autor de Esperando a Godot, sino un caso singular en la historia literaria: el de un escritor que cambió de idioma. “Se hartó de Irlanda y del inglés —contó—, se fue a Francia y empezó a escribir en francés. Llegó a decir: prefiero Francia en guerra a Irlanda en paz”. La relación conflictiva con su lengua materna y con su madre se convirtió en un punto central de su biografía y de su escritura. “Beckett empieza a traducirse a sí mismo —explicó Battiston—. Lo que había escrito en inglés lo traduce al francés, y luego al revés. Pero cuando se traduce, cambia cosas, y no se entiende del todo por qué. Son transformaciones que desconciertan”.

Una obra y más de un original

A partir de esa perplejidad, Battiston contó su propia experiencia con la traducción. Fue becado para traducir la trilogía Molloy, Malone muere y El innombrable y viajó a Dublín convencido de que el trabajo le llevaría cuatro meses. Tardó cuatro años. “El problema era saber de qué original traducir —explicó—. ¿Del francés, que es la primera versión? ¿O del inglés, que es la última? ¿O de ambas? De ese dilema surgió el germen del libro.

En el proceso, aparecieron las anécdotas mínimas que terminaron construyendo la trama. “Descubrí, por ejemplo, que la madre de Beckett tenía un burro. Y me encantó el hecho. No sabía dónde ponerlo, no quería meterlo en una nota al pie. Pero me parecía fascinante”. Esa anécdota menor, que da título al libro, se convirtió en una clave de lectura: cómo los detalles aparentemente insignificantes pueden generar una escritura entera.

Luego relató su paso por archivos y correspondencias durante la investigación. En Buenos Aires, buscó en el archivo de la editorial Sur las cartas cruzadas entre los editores argentinos y franceses, donde aparecían incluso telegramas de reclamo de pagos pendientes. “Me fascinaban esos rastros. Era un archivo de errores que, acumulados, formaban una historia”.

Mientras tanto, la vida cotidiana se filtraba en la escritura: una cocina inundada, correos extraviados, interrupciones. “Yo estaba tratando de escribir otro libro, pero este se fue formando solo. Un archivo de fragmentos que terminó organizándose en algo más orgánico”. Ojeda intervino para subrayar el tono humorístico del texto: “Hay una comicidad constante, una forma de exponer la miseria del traductor que termina siendo divertida para quien lee”. Para ella, el libro permite experimentar la traducción desde adentro, sin tecnicismos ni solemnidad. “Es una manera de entrar a ese mundo sin ser traductor”, resumió.

Ojeda leyó entonces un fragmento del libro titulado El mientras tanto: “Hablo de traducir, pero no sé exactamente qué es lo que hago cuando traduzco. Es como decir que no sé lo que hago con mi vida, porque a veces tengo la impresión de que me paso casi todo el tiempo traduciendo”.

La charla derivó entonces en la pregunta sobre el papel del traductor: si debe desaparecer detrás del texto o asumir una voz propia. Ojeda opinó que debería ser visible: “Buscamos traductores como buscamos escritores. Nos enseñan a leer”. Battistón coincidió parcialmente, y añadió: “Supongo que traducir es eso: elegir qué nota al pie merece convertirse en un libro”.

En el tramo final, citó a Nabokov: “El verdadero lector no se identifica con el protagonista, sino con la persona que escribe esa historia.” Y agregó: “Quizás deberíamos aprender a identificarnos también con quien traduce, incluso con quien traduce pensando que debe desaparecer. Es una tercera forma de leer”. Esa perspectiva, explicó, lo llevó a explorar las vidas y los desvíos de los traductores: “Me interesaba saber qué pasa con los que traducen a los que traducen, con quienes viven entre lenguas”.

La charla derivó hacia los errores y los desvíos como materia literaria. Battistón citó el caso de José Bianco, traductor de Beckett, que a veces omitía frases enteras. “En un pasaje donde el original decía ‘manzanas’, Bianco escribió ‘papas’. Y por eso su versión es más irlandesa que la original”, aseguró. En otro momento, tradujo la expresión francesa con comme la lune (una frase hecha para expresar a una persona tan estúpida como inofensiva) como “qué puta es la luna”. “Y justo después el texto dice ‘Debe ser el culo lo que nos muestra’. Así que, en cierto modo, funciona”. Para Battistón, esos errores no deben juzgarse sino leerse: “Intento identificarme con el que se equivoca. Ver qué hace el error, qué produce”.

Habló también de las tensiones entre autores y traductores contemporáneos, como la que enfrentó al escritor estadounidense Jonathan Franzen con su traductor español Ramón Buenaventura. “Franzen corregía todo, incluso el orden de los adjetivos. Buenaventura escribió un diario para soportarlo. Lo que me interesa es la puja entre el autor que no puede soltar el texto y el traductor que quiere defender su libertad. Y en esa lucha, el error se vuelve una forma de venganza”. “Si el traductor odia al escritor —agregó—, no hay error posible. Si lo traduce bien, lo vence; si lo traduce mal, también lo vence”. El cierre llegó con otra historia: la del traductor Patrick Bowles, a quien Beckett contrató para traducir El innombrable al inglés. Bowles trabajaba a diario con el autor, palabra por palabra, hasta que no soportó más el proceso y desapareció. “Era un joven escritor que soñaba con publicar su novela. Nunca la escribió. Terminó traduciendo para la Unesco en el Congo. Cuando murió, The Guardian publicó una necrológica titulada Esperando a Beckett. Tardaron ocho meses en enterarse de su muerte. Y lo citaron diciendo: ‘No puedo seguir, pero voy a…’. La nota decía que parecía una frase escrita por Beckett”. “Supongo que todos los traductores, de alguna forma, estamos esperando a Beckett”, concluyó Battiston.

Deja un comentario